Paul und seine Eltern werden aus einem kleinen Dorf in Ostpreußen vertrieben.

Ich war acht Jahre alt, als alles begann. Unser Haus stand in einem kleinen Dorf in Ostpreußen, umgeben von Feldern, die im Sommer golden leuchteten. Ich liebte es, wenn der Wind durch die Ähren strich und Mama rief: „Komm rein, Paul, das Essen ist fertig!“

Aber an diesem Wintermorgen war alles anders. Papa hatte ein ernstes Gesicht, das ich noch nie gesehen hatte. „Wir müssen weg“, sagte er leise. „Die Russen kommen.“

Ich verstand nicht, warum wir gehen sollten. Unser Haus war doch unser Zuhause! Ich schaute zu Mama, die unsere wenigen Sachen in einen Sack stopfte. Ihre Hände zitterten. Draußen bellten die Hunde, und ich hörte Schüsse in der Ferne.

Als wir den Hof verließen, drehte ich mich noch einmal um. Der Schnee lag wie ein weißes Tuch über unserem Garten. Ich wollte schreien: „Ich will bleiben!“ Aber ich sagte nichts. Ich wusste, es würde nichts ändern.

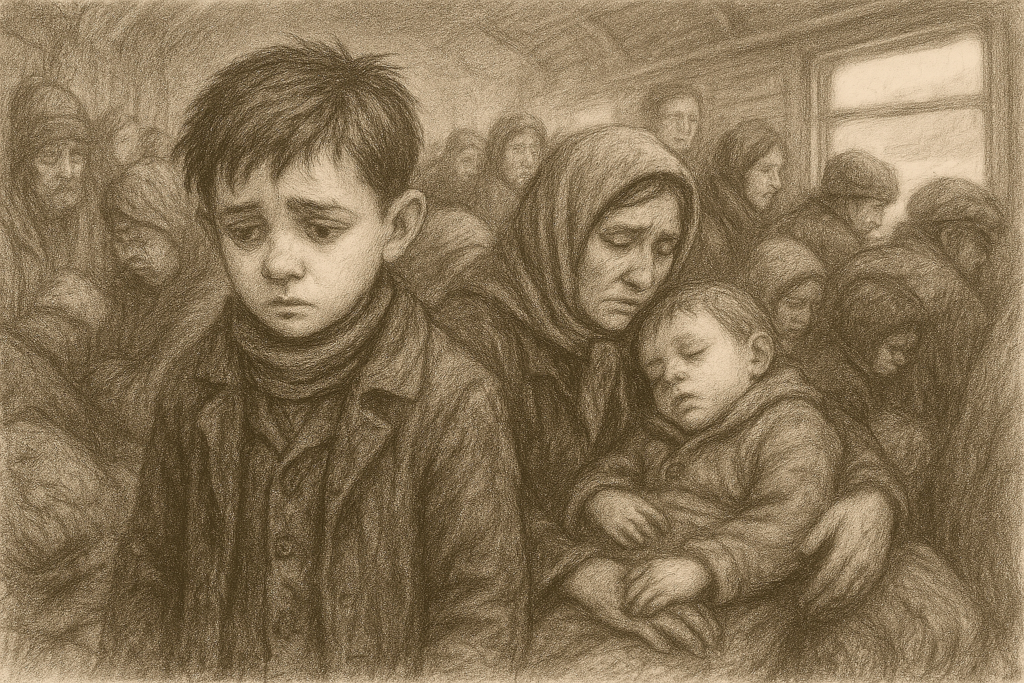

Wir gingen zu Fuß, zusammen mit vielen anderen aus dem Dorf. Alte Leute, Kinder, Mütter mit Babys. Es war bitterkalt, der Schnee knirschte unter unseren Stiefeln. Ich hatte Hunger, aber Mama hatte nur ein Stück Brot für uns alle.

Manchmal kamen Soldaten vorbei. Deutsche Soldaten, die müde aussahen. Einer gab mir ein Stück Schokolade. Ich hielt es fest wie einen Schatz.

Nach Tagen erreichten wir einen zugefrorenen Fluss. „Das ist die einzige Möglichkeit“, sagte Papa. Wir mussten über das Eis. Ich hörte, wie es unter den Schritten knackte. Ein Pferdewagen brach ein, Menschen schrien. Ich klammerte mich an Papas Hand, bis meine Finger taub waren.

Als wir drüben waren, war ich so müde, dass ich nicht mehr laufen konnte. Papa trug mich ein Stück. Ich spürte seine Wärme und dachte: Vielleicht schaffen wir es doch.

Wir schliefen in Scheunen, manchmal unter freiem Himmel. Ich lernte, wie es ist, immer Angst zu haben: Angst vor Flugzeugen, die Bomben warfen. Angst vor fremden Soldaten, die uns anschrien.

Einmal kamen russische Soldaten in die Scheune. Sie nahmen alles, was wir hatten. Mama hielt mich fest, ich hörte ihr Herz rasen. Danach weinte sie lange. Ich verstand nicht alles, aber ich wusste: Die Welt war nicht mehr sicher.

Später fuhren wir in einem überfüllten Zug. Es stank nach Rauch und Schweiß. Ich sah ein Mädchen, das nicht mehr aufwachte. Niemand sprach darüber. Ich fragte Mama: „Warum passiert das?“ Sie sagte nur: „Weil Krieg ist.“

Trotz allem gab es Momente der Hoffnung. Einmal sang jemand ein Lied, ganz leise. Es klang wie Zuhause. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, ich wäre wieder auf unserem Hof, mit Sonne und Sommerwind.

Nach vielen Wochen kamen wir in Bayern an. Dort war kein Schnee mehr, sondern grüne Wiesen. Aber wir hatten nichts. Kein Haus, keine Felder. Wir wohnten in einer Baracke mit anderen Familien.

Die Leute hier mochten uns nicht. Sie nannten uns „Flüchtlinge“. Ich fühlte mich klein und fremd. Papa arbeitete hart, Mama auch. Langsam wurde es besser. Ich ging wieder zur Schule, fand Freunde.

Aber ich habe unser Zuhause nie vergessen. Manchmal träume ich von dem Garten, von den Feldern, von dem Wind. Dann wache ich auf und spüre, wie sehr uns dieser Weg verändert hat.

Ich war acht Jahre alt, als ich alles verlor. Und bis heute weiß ich: Vertreibung hört nicht auf, wenn man ankommt. Sie bleibt in einem drin – für immer.